假如没有公共生活,社会学的“出圈”无从谈起

在社会科学诸多学科之中,人们对社会学有着不同于其他学科(如经济学、政治学、法学等)的期待,认为它是“最接地气”的学科,是接近生活的,甚至希望认为它能为解决人和社会的问题提供方案。但其实社会学与社会也存在着距离。

我们为此策划了一期专题《社会学与社会的距离》,在第一篇文章《在今天,社会学与社会有多远的距离?》中探讨社会学与社会的远近距离,并阐释了一种朝向“社会”的社会学。

自20世纪80年代以来,社会的空间破土而出,不断成长,与此同时也产生了大量的社会议题。图为流动中的人们,来自王福春摄影作品《火车上的中国人》(后浪·北京联合出版公司,2017年6月)。

在过去几十年,一直以来有社会学家在以他们各自的方式进入社会的公共生活,在不同程度上拉近与社会的距离。(在学科内从事专业研究,也可基于“问题意识”拉近距离)致力于这一项事业的包括为人们所熟悉的孙立平、郑也夫、李银河、潘绥铭等社会学家。今天的青年社会学者也在不断以新的方式实践。

在本期专题中,我们专访郑也夫、李钧鹏和严飞两代社会学家聊了聊他们理解的公共生活,以及参与其中的故事。

1950年出生于北京的郑也夫经历过“知青”岁月,恢复高考后考入首都师范学院,先后供职于北京社科院、中国社科院,以及中国人民大学和北京大学的社会学系。自1983年以来,郑也夫持续在媒体上发表时评和专栏文章,雄辩的文风成为了他的标志。他涉足过的公共议题包括推行“沙葬”文化、讨论水价和燃油税、为“野泳”辩护等。此外,郑也夫也为高等教育、职业教育撰文著书。

当然,新一代社会学人参与公共生活的方式更为多元化:做公开演讲,参加沙龙,翻译学术作品,从事通识写作,等等。严飞从2005年开始就在进行面向公众的媒体写作,去年出版了《穿透:像社会学家一样思考》的社会学通识读本,在读者圈引起了广泛的关注。李钧鹏很早就关注社会学者如何介入公共生活的话题,近年来同时主持着多项跨学科学术译丛的工作。

本文出自《新京报·书评周刊》7月16日专题《社会学与社会的距离》。

采写 | 新京报记者 李永博

01

对话郑也夫:

辩论是一种公共生活

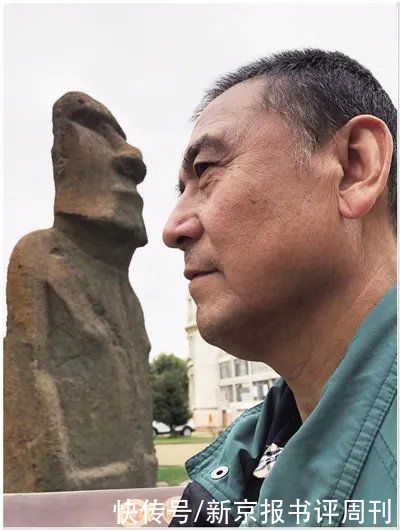

郑也夫,生于1950年,社会学家、北京大学社会学系教授(荣休),著有《文明是副产品》《后物欲时代的来临》等。受访者供图。

新京报:相比于其他学者,你可能是国内最乐于在公共场域发表评论和观点的学者之一。喜欢写文章对社会现象表达观点,吸引了很多专业领域之外的人士关注。你是怎么走上这条独特的道路的?

郑也夫:这是从我对社会的牢骚开始的,我把它叫做童子功。

我当“知青”的时候还不到18岁,做了8年半的“知青”,在性格的塑造期被赶到了农村,远离了课堂,不再读书。我生活在社会的底层,看到社会中太多不合理的现象,由此就开始向周边人发牢骚。当然发牢骚的不只是我一个人,还有其他的一些“知青”,或者当地的成年人。但是在这当中应该说,我发得最多,也发得最精致,所以说出来的一些正理和歪理能赢得听众。

恢复高考之后,我在1977年上了大学,之后为了饭票的问题又考了研究生。但是,无论是本科还是研究生阶段,我学的专业都不是社会学。在我读研究生期间,我们国家恢复了社会学,这让我眼前一亮。

我在社会底层的时候,发牢骚的对象是社会的不合理之处。我本是个看待社会问题的业余爱好者、一个牢骚满腹的青年,没想到我的爱好居然可以成为一个专业,可以发点专业的“牢骚”,还可以挣工资,我就乐此不疲地进入了社会学的大门。

于是我马上就开始自学,毕业论文选的也是社会学题目,毕业后我就毛遂自荐去社会学研究单位,正式走上了研究社会学的道路。可以说,对社会现象的分析、观察和评论,跟我在“知青”时期的性格与智力生活的追求接上轨了。