在今天,社会学与社会有多远的距离?

在社会科学领域,与经济学、法学、政治学等学科相比,社会学的影响力是相对逊色的。不过,诞生于工业社会并以“现代性”为基本问题意识的现代社会学,在提问和研究方法等方面依然有其他学科不可比拟的能力。

人们对社会学也有着不同于其他学科的期待,认为它是“最接地气”的学科,是接近生活的,甚至认为它能为解决人和社会的问题提供方案。这一期待在这几年尤其强烈。也因此,《我的二本学生》等图书的畅销、“内卷”等词语的流行,都被视为社会学“出圈”的表现,尽管它们并不属于社会学研究或社会学概念。尴尬的是,严格意义上的社会学研究、概念反而极少能走进大众视野,无法引起比较普遍的关注。

我们今天说的中国社会学,是指上世纪70年代末、80年代初开始恢复重建后的社会学——在上世纪50年代,社会学在高校院系调整中曾被取消。

绝大多数社会学教材或通识读本(包括译著)都会介绍说,社会学诞生于19世纪的欧洲工业社会,以实证研究为主要取向,接着阐述社会学是一门研究社会现象、社会事实的学科,研究内容涵盖社会分层、家庭、性别、劳工、居住和移民等范畴,让读者意识到社会学选题“无所不包”。何况,社会学专于发现社会结构,对社会现象作结构性描述、解释,而任何一个可观察(或在某个概率之下推测)的现象可能都有其结构,比如一个地区的职业分层,于是让读者认为社会学“无所不能解释”。

我们也由此有个算不上精确却也不算错的印象,社会学在研究对象上“无所不包”、在研究方法上“无所不能解释”。但其实社会学与社会也存在着距离。

本文出自《新京报·书评周刊》7月16日专题《社会学与社会的距离》。

从社会到“社会”

社会学的研究者、刊发论文的期刊或出版社都处于社会之中,或多或少受文化观念、出版发行、学科内外读者兴趣和学术环境的影响,再加之相当一部分社会学研究是经验研究,而这意味着它必然会经常性进入社会并从中搜集材料。孤立于社会的社会学研究不存在。因此在这个意义上可以说这是一门高度社会化的学科,与社会并无距离。

这里之所以说社会学与社会有距离,更确切地说是指社会学与“社会”的距离。社会与“社会”有所不同。

我们可能都是在不断被提醒“社会复杂”的过程中长大的。成年后“踏入社会”,离开家乡或校园,穿过熟悉的环境,渐渐地再也见不到了解的人,最终进入一大片陌生人领域,而它就是日常词语中的社会。用德国社会学创造者之一滕尼斯(Ferdinand T?nnies)的话来说,这是社会,“踏入社会”前生活的家庭、地缘熟人社会则属于共同体。这一思想集中在他的经典之作《共同体与社会》中。不过,共同体和社会在更抽象的层面其实也都是社会。当有两个以上的人在互动,同时在交流中形成一些规则,而这些规则能反过来影响交流,而且久而久之产生成文或不成文的规范、文化,那么此时社会已经形成。

在东西文明发生碰撞的19世纪末,严复传神地将英文社会的“society”译为“群”。当然,据一些法制史研究者如杨焯的《丁译〈万国公法〉研究》(法律出版社,2015年),在更早的1865年,传教士丁韪良在《万国公法》的翻译中已经使用了这一译法。“群”的诠释来自荀子。他的“人能群,彼不能群也”概括了人类社会的诞生,“人,力不如牛,走不若马”,而牛马能为人所用。而“人能群”的中心恰好在于人有社会互动规范,并且知道怎样合作、如何让合作持续。

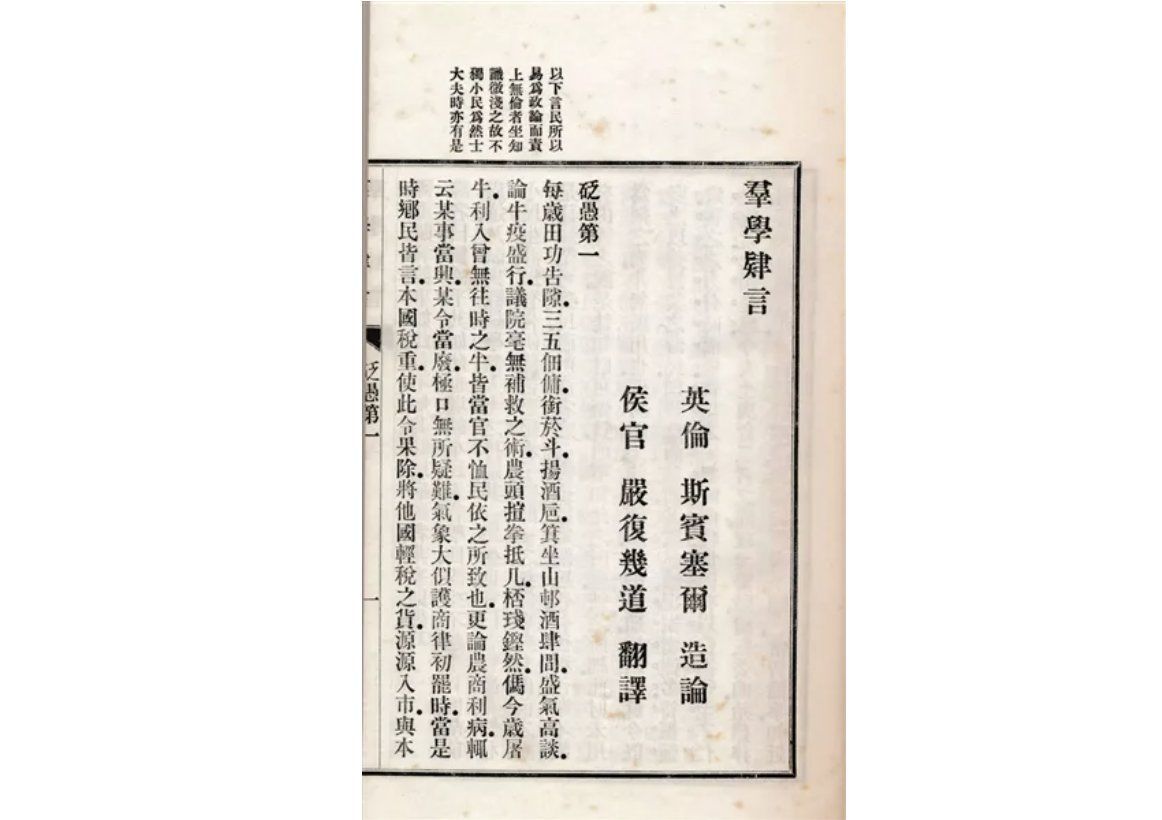

严复(1854-1921)翻译的《群学肄言》,原书作者为英国社会学家斯宾塞(Herbert Spencer)。

然而,社会规范一旦产生将不可避免地影响其中的人。法国早期社会学家涂尔干(émile Durkheim)为此就持“社会神圣”的看法,其含义之一是,社会对人的影响不可阻挡,而人也只能被动地照着社会的要求、期待等规范行动。他在《宗教生活的基本形式》中把宗教基本上完全等同于社会。作为最初的社会形式,宗教展现了社会具备的约束力和感召力。

如果说,在早期或者在那个可能存在过的“自然社会”里,社会尚处于混沌状态,社会就是一切人的群体生活形态,那么它可能是族群,也可能是宗教。之后,国家(state)从社会中诞生,由此社会与国家相互对照。再往后,剩下的那部分社会再继续分化,产生市场。市场在自然经济中自古存在,而商品经济市场的出现却是一个近代事件。至此,社会不再包括国家和市场,留下的是一个被无数人呼吁要保护的“社会”。它既表现为像读书会、基金会、媒体这样的形式,也表现为公共讨论、参与公益等行动。